Por Luiz Augusto Pinheiro Leal e Fabio Araújo Fernandes.

A história da capoeira esteve por muito tempo vinculada a mitos. No campo acadêmico, o mito mais perigoso trata da suposta inexistência de documentos que pudessem auxiliar o estudo da sua prática no passado. Ainda hoje se repete que Rui Barbosa teria mandado queimar todos os documentos relativos à vergonhosa prática da escravidão no Brasil. Como a capoeira é associada mais à escravidão do que à resistência negra, seria portanto impossível conhecer seu passado. Esse mito foi quebrado graças à intensa produção de pesquisas no campo histórico, desde o final dos anos 90. Se de início a capoeira ainda foi associada à escravidão, como visto em Soares (1998), novos historiadores conseguiram evidenciar que a capoeira não desapareceu com a abolição. Como observado em Leal (2008), mesmo com a criminalização da prática em 1890, a capoeira continuou a existir em diversos lugares do Brasil.

A historiografia da capoeira possui dois momentos, geralmente tratados como distintos. No primeiro, recortado entre o século XIX e as primeiras décadas do século XX, a prática seria conhecida como “capoeiragem” e criminalizada pelo primeiro código penal da República, de 1890. No momento posterior, os estudos sobre a capoeira destacam a Bahia como o centro de revitalização da capoeira (não seria mais a capoeiragem).

A capoeira no Pará

No Pará, a violência do Estado brasileiro foi tão intensa que a existência de uma capoeira nativa desapareceu da memória coletiva e até dos capoeiras. Alguns dos mestres, chegados na década de 1970, se apresentavam como aqueles que trouxeram a capoeira para a Região Norte. Assim, a capoeiragem histórica e a capoeira de inspiração baiana se encontram a partir da década de 1970, com a chegada de mestres do Maranhão (Mestre Bezerra), do Rio de Janeiro (Mestre Romão) e a reafirmação de identidade de um dos últimos capoeiras antigos do Pará (Mestre Mundico).

Na falta de pesquisas e de memória coletiva, a oralidade, tão importante para a difusão e formação da capoeira, foi utilizada para a divulgação de informações diversas sobre a história da capoeira paraense. Sendo o mestre de capoeira o responsável pela “transmissão viva”, quer dizer, pela atualização performática dos conhecimentos que possui e de sua própria experiência, as versões sobre a capoeira no passado ficavam restritas a apenas o momento vivido pelo contador da história. Contudo, é justamente esse momento, que ficou conhecido na memória dos mestres como “a época dos hippies”, que definiu a reestruturação da capoeira no Pará.

Mestre Mundico, Mestre Romão e Mestre Bezerra, cada um com experiências próprias, construíram versões diferentes para a capoeira. Versões que, pautadas na delimitação territorial, constituíram as primeiras diretrizes da reestruturação da capoeira paraense. A capoeira do Pará, na voz desses mestres, poderá ser interpretada em suas múltiplas percepções culturais e históricas.

Este artigo trata desse encontro e da reorganização da capoeira paraense integrada às experiências nacionais. A abordagem se baseia na relação entre história e memória. Dialogaremos com a memória pessoal dos mestres refletida como memória coletiva.

A "época dos hippies"

A “época dos hippies” corresponde a um recorte temporal, presente nas narrativas de memória dos capoeiras paraenses. A expressão, utilizada por alguns mestres de capoeira mais antigos, identifica o período de encontro entre uma capoeira histórica, própria do Pará, com a de outras matrizes nacionais. Os hippies eram pessoas vinculadas ao movimento de contracultura norte-americano, nascido nos anos 1960. Na década de 70, simpatizantes da causa hippie se faziam presentes em Belém, em espaços como a Praça da República.

A presença de estrangeiros na cidade, muitas vezes associados aos hippies, mesmo quando não tinham real correspondência, marcou a memória coletiva dos capoeiras paraenses. Seria o encontro entre mundos culturais distintos, um entrecruzamento entre as experiências culturais regionais com as nacionais e mesmo transnacionais. Por fim, a expressão é mais simbólica do que real. Não tem a ver, salvo como parte de uma expressão de memória, com a prática dos capoeiras. O contexto era de ditadura e de repressão às manifestações populares. A referência aos hippies significava apenas uma imagem na memória dos mestres, que representava o início do processo de reestruturação da capoeira no Pará.

Os três mestres

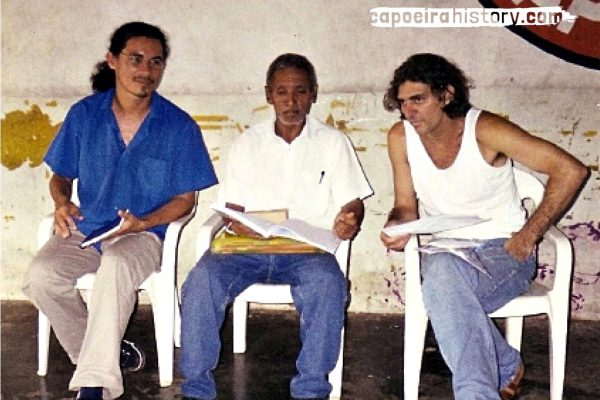

O percurso de análise se baseia nas trajetórias e memórias de três importantes mestres de capoeira que se destacaram nesse processo: Mestres Mundico, Bezerra e Romão. O primeiro, paraense, se definiu capoeira através de formação autodidata. O segundo, oriundo do Maranhão, discípulo de Roberval Serejo, desenvolveu a capoeira em seus aspectos esportivos. O terceiro, carioca, discípulo de Mestre Zé Pedro, enfatizou a capoeira do Rio de Janeiro e, no final da vida, se voltou para a capoeira angola. As experiências desses mestres, da “época dos hippies,” foi relatada a partir da memória de capoeiristas contemporâneos. Além dessas memórias, utilizaremos outras fontes para dar uma melhor contextualização do processo histórico de ação dos capoeiras no Estado do Pará. Jornais, literatura, memórias e depoimentos de não capoeiras nos auxiliarão na compreensão do fenômeno de rearticulação cultural da capoeira no Norte.

O princípio que defendemos neste trabalho é que a capoeira não foi “trazida” para o Pará, mas “redescoberta” ou politicamente “reestruturada”, através da prática da capoeira na Praça da República e nos bairros da cidade. Isso significa que é necessário citar, mesmo que brevemente, alguns aspectos da capoeiragem antiga visando apontar seus elos com o tempo presente. Com relação à história da capoeira no Pará, dialogaremos com alguns historiadores, como Leal (2008) e Salles (1988, 2004), assim como alguns literatos paraenses, como Bruno de Menezes (2006 [1939]) e Dalcídio Jurandir (1976), que nos revelam uma capoeiragem presente e de vital importância amalgamada a manifestações populares na cidade de Belém desde o século XIX. Assim, a delimitação de nossa argumentação passa basicamente pela relação entre identidade e territorialidade. A definição de identidades e territórios pela capoeira tem uma forte raiz histórica, por isso é preciso partir do pressuposto de que, se são os grupos os vetores de territorialização e de formação identitária, suas histórias, muitas vezes confundidas com a de seus próprios mestres, são um ponto de partida fundamental para a análise. A partir daqui os elementos de territorialização e identidade são expressos pela história e pelas práticas destes grupos de capoeira. A capoeira em relação às práticas culturais regionais, com Mestre Mundico; a capoeira como uma narrativa de ancestralidade, com Mestre Romão; e, por fim, a capoeira diretamente conectada às instituições desportivas, com Mestre Bezerra. Dito de outro modo, a prática e a organização da capoeira comporta, em suas expressões, um sistema de disposições territoriais que abrange as estratégias e as práticas sociais de seus membros. Nelas, a ordem social se materializa mediante um processo de interação social e em um contexto constituído historicamente. No nosso caso, o contexto inicial da abordagem foi a “época dos hippies”. Mas, longe de encontrar um marco primário voltado para o surgimento da capoeira no Pará, analisamos a referência memorial com um marco de trânsito entre o passado e sua continuidade. O tempo da redescoberta da capoeira paraense.